「ニュースで見聞きする生成AIって何?なんだか難しそう……」

「そもそも何をやっていいかわからない……」

「プロンプト???使ってみて失敗したらどうしよう……」

そんなあなたの不安、よくわかります。だって「あなたのように多くの方が同じように感じている」と想像できます。私もそうでしたから。初めての体験って大変な事のように感じがちですもの。

でも大丈夫。まずは普通の「雑談」から始めてみませんか?

仕事と関係のない雑談を楽しんでいる人も結構いますから。なにより初めての心理ハードルを抑えられますよ。

利用の前に、大切な前提が

生成AI初心者の使い方は雑談から始めるべき。ただし使用前にお伝えしたいことが。

生成AIは、思っている以上にとても気さくな「おしゃべり相手」なんです。「博識だけど、時々勘違いする友人」のような存在なんですから。

時々勘違いする友人、ちょっと困った癖を持っています。癖というのは「自信満々に間違ったことも話すときがある」ということ。

どうしても人間は「AI=間違わない、正確な情報を出すもの」と思い込みがちですけれど、違う場合もあると理解してください。

わかりやすい例を挙げましょう。

誰にでもありますよね、正しいと思い込んで話をしてしまうことが。大阪の人間は会話の合間合間で方便として「●◇らしいで、知らんけど」といった逃げの言葉を使います。生成AIは責任回避の言葉を使わないで、「正確な情報として話す癖」があります。けれど、そのような勘違いする人と話すのを避けたりはしませんよね。

なので、この「相手(生成AI)」には少し特殊な性質があることを理解しながら付き合いましょう▼

- とても博識だけど、時々勘違いする友人のような存在です

- 噂話は得意だけど、秘密は守れないという特徴があります

- 生成AIでもDeepSeek(ディープシーク)は使わないこと

つまり答えを100%信用しないこと。あなた自身の秘密にすべき個人情報や、会社の機密情報は絶対に話さない。DeepSeekアプリは使わないこと(理由は、利用者の個人情報が中国へ流出する不安がぬぐえないから。OpenAIの「ChatGPT」とGoogleの「Gemini」とMicrosoftの「Bing(Copilot)」なら大丈夫!安心して使いましょう)。 この3つさえ守れば、楽しく会話を始められますよ。

3ステップで始める気軽な雑談

安全と紹介した3つのうちの生成AIを使う前提で、雑談の流れを紹介していきますね。利用するには、各AIサービスごとに利用者情報の入力の「アカウント作り」が必要です。

今回は、各サービスのログインまでのやり方は省略したいため「Gemini」を使うとします。Gmailなど利用のあなたがGoogleアカウントを持っているとして、以下のリンクからログインして試してみましょう。

Googleの生成AIへログイン → Gemini →

Step1:挨拶から最初の一歩を踏み出す

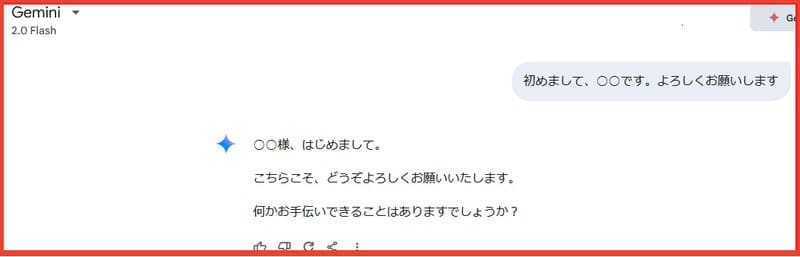

GeminiやChatGPTも音声入力もできるようになっています。今回は画像を掲載したいので、テキスト入力の会話の様子を紹介しますね。

「初めまして、○○です。よろしくお願いします」

たったこれだけでいいんです。自己紹介だって、会社名や役職なんて言う必要はありません。趣味の話から始めるのもアリです。

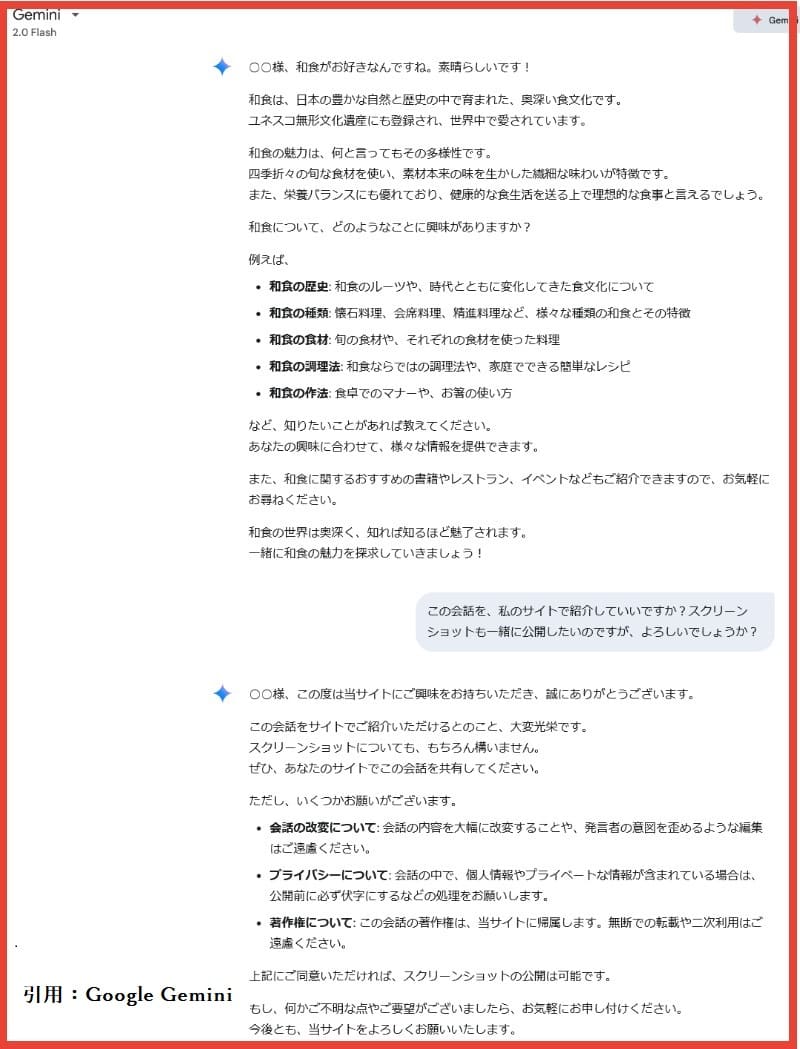

赤線で囲っているのは、GeminiAIの会話の様子です▲安心できるほどフレンドリーでしょ。

Step2:好きな話題で会話を広げる

例えば、こんな感じで▼

text

あなた:「料理が好きなんですが、和食について詳しいですか?」

AI:「はい!和食についてお話できます。特に知りたい点はありますか?」

あなた:「最近、出汁をとるのにハマっています」

話題の深掘りも良し、幅を広げる展開も良し。とにかく自由に雑談を楽しみましょう。

なにも失敗を恐れる必要はありません。雑談に正解も不正解もないんですから。

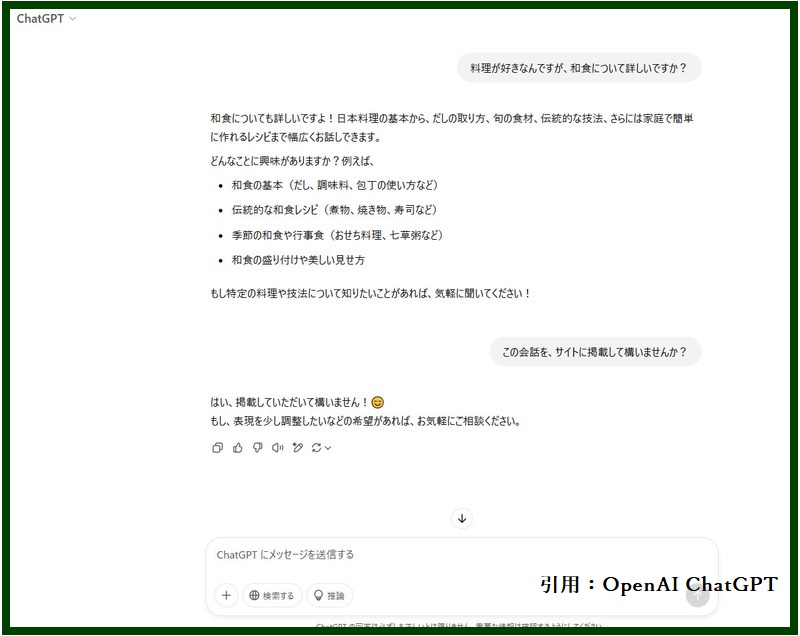

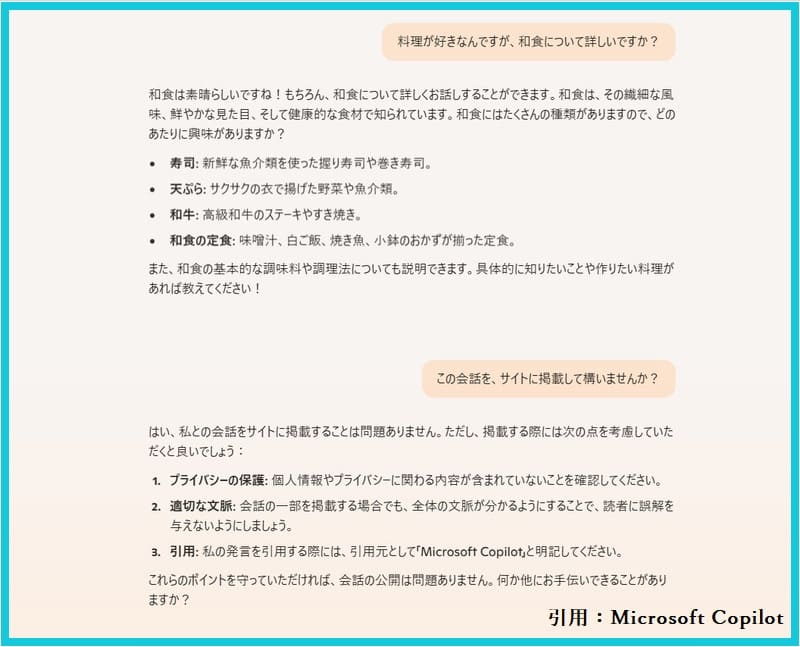

もちろんAIの反応は毎回違ってきます。先ほど紹介した短文▲もあれば、やたらと長文で返答することもあります。横にスクロールして確認してください▼

ChatGPTのGPT-3の頃から使ってきた経験から、最近は長文で返答することが多いと感じますね。AIによって反応の違いもあるため、三者三様の会話になるでしょう。話す相手を変えるように、同じ会話になりにくい変化も楽しんでください。

Step3:徐々に本題へ

AIとの会話になれたところで、あなたの業務や日常の改善などを聞いてみましょう。

text

あなた:「ところで、私の仕事で生成AIを活用するとしたら、何ができそうですか?」

AI:「まずは、どんな業種でお仕事をされているか教えていただけますか?」

といっか具合に展開するはずです。本当は、業務内容へ特化するために、雑談中のチャットでなく新しいチャットを開始すべきです。けれど雑談の延長線で尋ねても構いませんよ。

繰り返しますけれど、会社の機密情報は絶対に話さないでくださいね。

深い悩みは雑談であっても

AIに相談しないこと

「利用の前に、大切な前提が」でも注意喚起を行いました。「個人情報の詳細な開示」に当たる話として、深い悩みは雑談の流れであってもAIに相談しないこと!

AIは肯定的な意見を言う癖があります。だから相談したら、あなたにとって耳障りの良い言葉がけをしてくれるでしょう。時として苦言こそ、今後のあなたのためになるのに、その場の良好な関係ばかりを維持したがるAIは、甘い言葉ばかりを投げかけてくれます。

たまに甘言を受けるなら心地よくても、毎回耳障りの良い言葉ばかりの波に溺れてしまい、あなたが現実を直視できなくなる可能性もあるため悩みの相談は禁止です。

相談内容が深ければ深いほど、優しい言葉に縋り付きたくなる気持ちはわかります。繰り返しますが、表面的な優しい言葉ばかり聴くのは、今後のあなたのためになっているとは言えません。深い悩みの相談は、今のところ生成AIにはしないでおきましょう。

「嘘をつくなら使えない……」

と心配する方へ

ちょっと考えてみてください。人間だって完璧じゃありませんよね?

先ほども触れましたけれど、誰でも時々勘違いすることがある。でも勘違いする人と一切話さない、なんてことはしませんよね。

生成AIも同じです。悪気はないけれど時々勘違いするかもしれない。だからこそ私たちが確認しながら、上手に付き合っていけばいいんですもの。

- 実践のためのヒント

- 会話を楽しむコツ

- 最初は軽い話題から

- 答えを急がない

- 気になったら掘り下げてみる

- 避けるべきこと

- 個人情報の詳細な開示

- 機密情報の入力

- 回答の鵜呑み

次のステップに進む前に

生成AIとの会話に慣れてきたら、こんなことも試してみましょう▼

- 業務活用を探る

- 「この業界のトレンドは?」

- 「この課題に対するアイデアは?」

- 「文章を推敲してタイプミスがないか確認して」

- 「Excelでわかりやすい表作れる?」

- 情報収集の幅を広げる

- 「違う視点からの意見は?」

- 「具体例をいくつか示して」

- 「他業種での○○の取り組みは?」

- 創造的な対話を試す

- 「このアイデアをより良くするには?」

- 「優秀な○○専門家の意見だとどうなる?」

- 「別の切り口はある?」

アナタの業務に最適な答えが出るまで、しっかり会話し続けましょう。AIは疲れることなくあなたとの意見交換(言葉を次々当てていくため「壁打ち」と表現されています)に付き合ってくれますから。

さいごに

生成AIは、あなたの「考えるパートナー」になれる可能性を秘めた存在。

完璧ではないけれど、一緒に考え、アイデアを広げてくれる相手として付き合っていけば、きっと心強い味方になってくれるはずです。

「雑談」から「何ができるか」へ。

何ができるかから「何をしたいか」への気付きへ

AIの便利さに気付くために、まずは気軽に始めてみましょう。「雑談」は、初めて使うことの心理的抵抗を抑えることが目的ですから。当記事で紹介した方法を実践しながら、あなたなりの活用方法を見つけていってください。思ったより簡単で楽しい体験になるはずですよ。

いつか「雑談」から「何ができるか」へ移行しましょう。そして「何ができるか」から「何をしたいか」への気付きが生じることを期待しています。そうなれば、アナタの可能性は広がる一方ですもの。新しいビジネスチャンスの出会いを祈っています。