当記事は、次のような悩みを抱えるビジネスパーソンのために書かれています▼

- 会議でいつも同じような発想しかできない

- 競合と差別化できるアイデアが生まれない

- アイデア出しの方法はたくさん試したのに効果がない

- 思考の枠を超えるブレイクスルーの方法を知りたい

「業績を上げられるビジネスアイデアが思いつかない、なにかコツがないか‥‥‥」と悩んでいるアナタ。

ビジネスアイデアを出すために、自分の事業分野を勉強するのは当然でしょう。けれど、あえて全く関係のないことを考えてみることを提案します。

思い切った発想の飛躍をすることで、凝り固まった考えを柔らかくするでしょう。ブレイクスルーを促す効果を期待しての提言と思ってください。別のことを空想するのは息抜きにもなりますからね。

では、今回の頭の体操として【胡蝶の夢と量子力学の関係性】を考えてみましょう。

なぜ「全く関係ない分野」が

アイデア出しに効くのか

「斬新なアイデアが生まれない‥‥‥」と悩むとき、多くの人は自分の専門分野の知識をさらに深めるという選択をします。しかし、時に逆効果になる場合があることをご存知でしょうか?

「専門知識の罠」なぜ詳しくなるほど

アイデアが出なくなるのか

ビジネスにおける「固定観念」は、次のようなプロセスで形成されます▼

- 特定分野での経験を積む

- その分野での「正しい考え方」を学ぶ

- 効率を重視して思考の「型」が確立される

- (ゆえに)思考の柔軟性が失われる

経済産業省「進化し続ける組織へ」ガイドライン※1でも、効率性の追求が「思考の型」を固定化し、創造性を阻害するメカニズムを分析しています。※1経済産業省 進化し続ける 組織へ

効率化を追求するあまり、イノベーションが生まれにくくなってしまったわけです。指摘通りなら、残念な結果ですよね。だからこそ「異分野からの発想」は凝り固まったアタマを柔らかくする、ビジネスアイデア創出における最強の武器になりえるといえます。

次は、「胡蝶の夢と量子力学」について考える理由を提示して、異分野からの発想へ導きましょう。

「胡蝶の夢と量子力学」について

考えるべき理由

古代中国の思想家・荘子の「胡蝶の夢」は、自分が人間か蝶か、現実か夢かが曖昧な哲学的問いを投げかけます。一方、現代の「量子力学(量子論)」は、粒子が複数の状態に同時に存在し、観測によって初めて確定するという不思議な世界を描きます。

一見、無関係に思えるこの2つが、実は『現実とは何か』という問いを通じてつながる可能性があります。

ビジネスパーソンとして、このような異分野の交差点を探ることは、固定観念を打破し、未開拓のチャンスを発見する第一歩となるかもしれませんよ。

考えるべき3つの理由

- 視点の多様性:「胡蝶の夢」は現実の主観性を、量子力学は客観的現実の不確定性を示します。両者を組み合わせる思考は、ビジネスの課題を多角的に見る力を養います。例えば、顧客のニーズが「確定していない」と仮定し、複数の可能性を同時に模索する戦略が生まれるかもしれません。

- イノベーションの種:異分野の融合は歴史的に新しい価値を生んできました(例: 生物学と工学のバイオテクノロジー)。「胡蝶の夢」の哲学的柔軟さと「量子力学」の科学的革新性を結びつけると、予測不能な市場で柔軟に適応する発想が得られる可能性があります。

- リスクへの気づき:収益の柱がひとつだけといった「一つの分野に絞る危険性」を避けるため、こうした思考実験は視野を広げ、隠れた機会や脅威に気づくきっかけになります。

頭の体操に、まったく繋がりのないふたつの関連性を考えてみます。

胡蝶の夢についての解説

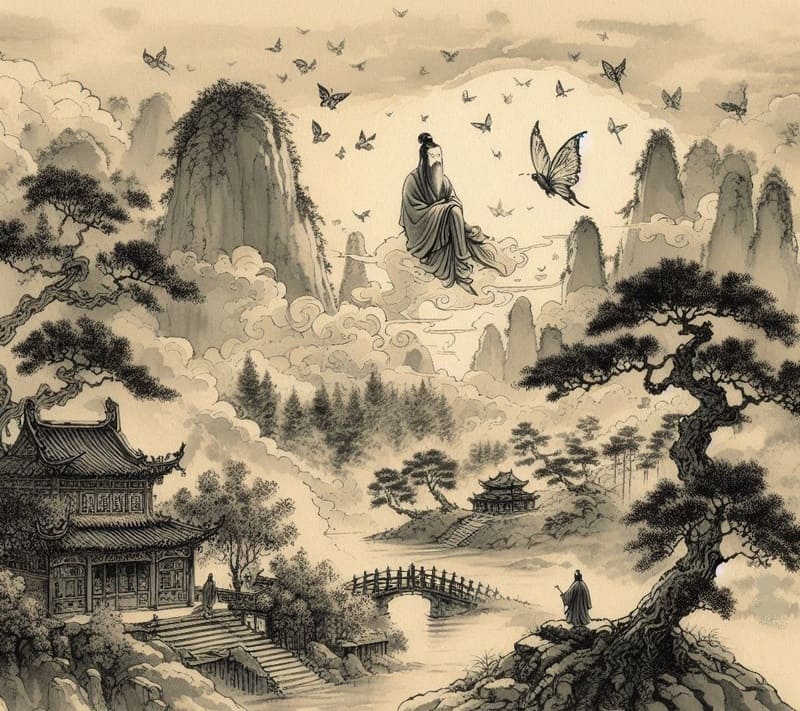

荘子の「胡蝶の夢」は、『荘子』の中でも有名な逸話です。

荘子がある夜、蝶になった夢を見ます。夢の中で蝶として自由に飛び回り、自分が荘子であることを忘れていました。目覚めた後、彼はこう自問します「私が荘子であり、蝶になる夢を見たのか。それとも私が蝶であり、今、荘子になる夢を見ているのか?」と。

胡蝶の夢の逸話は、現実と夢、自己のアイデンティティの曖昧さ、そして認識の主観性を問いかけています。

量子力学の概念の解説

量子力学には、現実の本質や観測者の役割に深く関わる概念(様々な学説と解釈)がいくつかあります。物理学の専門家であっても理解するのに難解な世界の話です。

「量子論を理解しているという学者は、本当は理解していないことすらわかっていない」と、「量子もつれの存在証明」に貢献したことで2022年ノーベル賞物理学賞を受賞したジョン・クラウザー博士も指摘しているくらいですから。同じく、1969年に「素粒子の分類と相互作用に関する発見と研究」でノーベル物理学賞を受賞したマレー・ゲルマン博士も、同様の発言をしています(「真に理解している者はひとりもいないにもかかわらず、使い方だけはわかっているという、謎めいて混乱した学問領域である」との発言より)。

量子力学の考え方は多くの解釈が存在しているものの、今のところ正解のでていない概念です。多くの主張の中から、今回は3つの解釈で話を進めますね▼

- 量子重ね合わせ:粒子がある状態と別の状態の両方に同時に存在しうる現象。観測されるまで状態が確定しない。

- 観測問題:観測者がシステムに影響を与え、状態を「確定」させるという考え。

- 多世界解釈:量子イベントが起こるたびに宇宙が分岐し、すべての可能な結果が異なる世界で実現するという仮説。

日常生活のなかでは聞きなれない言葉が出てきて戸惑っているでしょう。次に「量子重ね合わせ」「観測問題」「多世界解釈」を簡単に解説します。

量子重ね合わせ(Quantum superposition)

説明

量子重ね合わせとは、量子力学でいう「粒子が複数の状態に同時に存在する」現象です。通常の日常では、物事は「AかBか」のどちらか一方ですが、量子世界では「Aであり、同時にBでもある」という状態が可能です。ただし、この不思議な状態は「観測」されるまで続き、観測されるとどちらか一方に決まります。

イメージしやすい例

コインを想像してください。普通コインを投げると「表」か「裏」のどちらかになりますよね。でも、量子重ね合わせでは、コインが空中に浮いている間、「表でもあり裏でもある」という状態にあるようなものです。そして、あなたがコインを見て「表」と確認した瞬間、その状態が「表」に確定する。これが重ね合わせです。

ポイント

- ・観測する前は、可能性が「混ざった状態」で存在

- ・観測すると、1つの結果に収まる

- ・例:電子が「ここにいる」と「あそこにいる」の両方の状態にある

日常での関連性

「まだ決まっていない未来」を考えるのに似ています。たとえば、明日の天気が「晴れかもしれないし雨かもしれない」と予測するような感じでしょう。確定するまでは、両方の可能性が共存しているイメージといえます。

観測問題(Measurement Problem)

説明

観測問題は、「観測する」という行為そのものが、量子システムの状態を変化させるという現象です。量子重ね合わせで複数の状態にあった粒子は、誰かが観測することで、特定の1つの状態に「確定」します。つまり、観測者がいることで現実が決まる、という不思議な状況です。これがなぜ起こるのか、どうして観測が影響を与えるのかは、科学者たちの間でもまだ完全には解明されていません。

イメージしやすい例

有名な思考実験「シュレーディンガーの猫」を例に使います。密閉された箱の中に猫、放射性物質、放射線を検知する装置、放射線を検知する装置に取り付けられたハンマー(放射線を検知したら毒の瓶を割る仕掛け)、毒の瓶が入っています。放射性物質が崩壊すると検知装置が反応しハンマーが作動、毒の瓶が破れて猫が死ぬ仕組みです。

ただし、量子力学の観点では、放射性物質が崩壊したかどうかは観測されるまで決まらないため、箱の中の猫は「生きている状態」と「死んでいる状態」が重ね合わせになっていると考えられます。

箱を開けて観測するまでは、猫が「生きている」と「死んでいる」両方の状態にあるとされるのが量子の不確定性の特徴です。シュレーディンガーの猫は、量子の状態が観測によって確定するという理論を、直感的に理解しやすくするために考えられたアイデアです。

ポイント

- ・観測する前は、複数の可能性が共存

- ・観測すると、システムが1つの状態に「崩れる」(波動関数の収縮と呼ばれる)

- ・観測者が現実を「作る」ような感覚

日常での関連性

ビジネスでいう「決断のタイミング」に似ています。選択肢を検討している間は複数の未来が考えられるけれど、決断(=観測)した瞬間に1つの道が現実になる、みたいな感じです。

多世界解釈(Many-Worlds Interpretation)

説明

多世界解釈は、量子力学の解釈の一つで、「観測によって状態が1つに決まる」のではなく、「すべての可能な結果が別の宇宙で同時に起こる」と考えるものです。つまり、量子イベントが起こるたびに、宇宙が分岐して、すべての可能性がどこかの世界で現実になる、という大胆な仮説です。

「量子イベント」とは?

量子イベントとは、量子力学で「状態が変化する瞬間」や「何かが起こる可能性のある出来事」を指します。例えば、電子が「右に行くか左に行くか」や、放射性物質が「崩壊するかしないか」といった、結果が不確実な小さな出来事のことです。この「イベント」が起こると、通常は観測によって1つの結果が選ばれますが、多世界解釈では「すべての結果が別の宇宙で実現する」と考えます。

イメージしやすい例

サイコロを振ることを考えてみましょう。普通なら、サイコロを振って「3」が出たとします。でも、多世界解釈では、サイコロを振った瞬間に宇宙が6つに分岐して、それぞれ「1」「2」「3」「4」「5」「6」の世界が生まれる、と考えるんです。あなたがいる世界では「3」を見ますが、別の宇宙では「5」が出ている自分がいる、というイメージです。ここでの「サイコロを振る」が量子イベントにあたります。

「量子イベント」をさらに噛み砕いて解説

量子イベントは、日常では気づかないほど小さなスケール(原子や電子レベル)で起こるものです。たとえば、放射性物質が崩壊して粒子を出すかどうかは、予測できないランダムな出来事です。この「崩壊するかしないか」が量子イベントで、多世界解釈では「崩壊した世界」と「崩壊しなかった世界」が両方できてしまう、ということになります。

ポイント

- ・量子イベント=不確実な結果が生じる小さな出来事

- ・多世界解釈では、1つの結果に決まらず、すべての結果が別の宇宙で起こる

- ・観測者は自分のいる宇宙の結果しか見ないが、他の宇宙も存在する(と仮定)

日常での関連性

「もしあの時別の選択をしていたら?」という想像に似ています。多世界解釈は、「すべての選択がどこかで実現している」と考えるので、可能性の広がりをイメージするのに役立ちます。ビジネスなら、「失敗したプランも別の世界では成功しているかも」と発想を柔軟にするヒントになるかもしれません。

今までの説明を読んでも「量子って何???」ってなったでしょうね。不思議な世界としか言いようがありません。文部科学省から、一般向けに量子論についてわかりやすく(ざっくりしてるな、と感じるかも?)解説した「量子と量子技術」※2についての資料を公開しています。理解するためにあとで読んでみてくださいね。※2文部科学省 量子と量子技術

次に哲学的テーマと量子力学的概念の接点の考察について話を進めていきます。

哲学的テーマと

量子力学的概念の

接点を考えてみる

「胡蝶の夢」では、現実と夢の境界が曖昧であり、どちらが「真実」なのかが定かではありません。この曖昧さは、量子力学の重ね合わせや観測問題と共鳴します。例えば次のようなことが考えられます▼

- 重ね合わせとの類似:荘子が「人間である状態」と「蝶である状態」の両方に同時に存在しているかのように感じるのは、観測前における量子の重ね合わせ状態に似ています。夢から覚める(=観測する)ことで、どちらか一方の状態が「現実」として選ばれる。

- 観測者の役割:荘子が自己の認識を通じて「現実」を定義しようとする点は、量子力学で観測者が状態を崩壊させる(波動関数の収縮)プロセスに通じるかもしれません。

- 多世界解釈とのリンク:量子イベントが起こるたびに宇宙が分岐し、すべての可能な結果が異なる世界で実現するという仮説。

もちろん、どれが正しいと決めることができない話ですよ。思考実験というとおこがましいですけれど、頭の体操として楽しんでください。

違いを認識する

直接的な科学的つながりはないものの、「胡蝶の夢」と量子力学は、現実の曖昧さや観測者の役割というテーマで間接的に響き合います。荘子の思索は、量子力学が示す「観測されるまで確定しない現実」や「複数の可能性の共存」を予見するような詩的直観として捉えられるかもしれません。

たとえば、量子もつれのように、2つの粒子が互いに影響し合いながら独立した状態を持たない状況は、荘子と蝶の「境界が溶けた関係性」を連想させます。

結論

「胡蝶の夢と量子力学」の間に明確な科学的関係性はないものの、哲学的・概念的な類似点は存在します。

量子重ね合わせや観測問題が、現実と認識の曖昧さという荘子のテーマと共鳴していると思いませんか?古代の思想が現代物理学の不思議と重なり合う、興味深い例といえるでしょう。素人考えですから、異論はあるでしょう。けれども知識の雑食は責めないでくださいよ。繰り返しますけれど「頭の体操」ですから、大目に見てください。

直接ビジネスアイデアに結びつかなくても、突飛な空想からブレイクスルーが生じ、アイデア出しになるかもしれません。あなたは今回の「胡蝶の夢と量子力学」の結びつきについてどう思いますか?あなたなりの解釈を楽しんでみましょう。